Im Herbst 1943 haben wir Dortmund verlassen und sind nach Herrnneuses umgezogen. Es war ein sonniger, aber kalter Oktobermorgen als wir auf dem Bahnsteig eines Dortmunder Vorstadtbahnhofs auf den Zug warteten. Wir Kinder hatten zum Trost etwas zum Spielen bekommen. Was es bei Peter und mir war, weiß ich nicht mehr, aber Antje hatte eine neue Puppe bekommen. Diese Puppe hatte einen Porzellankopf. In all der Unruhe und dem Getriebe auf dem Bahnsteig fiel diese Puppe herunter und der Kopf zerbrach. Antje hat herzzerreißend geweint und konnte sich lange nicht beruhigen.

An die näheren Umstände der Fahrt kann ich mich nicht mehr erinnern, auch nicht wie wir vom Bahnhof in Neustadt die reichlich 5 km bis nach Herrnneuses geschafft haben. An einen „öffentlichen Nahverkehr“, wie wir ihn heutzutage kennen war damals nicht zu denken. Ich weiß aber noch, dass wir nach unserer Ankunft in Herrnneuses bei Huthöfers zum Mittagessen eingeladen waren. Es gab Kartoffelbrei mit reichlich zerlassenem Fett und gerösteten Zwiebeln überdeckt. Er wurde in einer großen Schale mitten auf den Tisch in der Küche gestellt und jeder rund um den Tisch griff mit seinem Esslöffel zu. Das kannten wir nun gar nicht, aber trotzdem langten wir zu, denn wir waren hungrig. Später am Tag ist es dann uns Kindern sehr übel geworden, mit Erbrechen und Durchfall, wohl weil wir so fettes Essen nicht mehr gewohnt waren. Und Fliegen gab es dort, es müssen hunderte gewesen sein, die da um uns herumschwirrten. Auch das war sehr gewöhnungsbedürftig! Wenn die dunklen Punkte auf dem Brei sich bewegten waren es die Fliegen, das unbewegliche waren kross gebratene Speckwürfel.

In Herrnneuses wohnten wir im Altenteilerhäuschen von Huthöfers. Huthöfer war der größte Bauer im Dorf und nach dem Einmarsch der Amerikaner wurde er Bürgermeister, da der vorherige, Escoffier, wegen seiner Tätigkeit in der NS-Zeit von den Amerikanern abgesetzt worden war. Johann Huthöfer war ein einfacher Mann und hatte von den Arbeiten und Pflichten eines Bürgermeisters kaum eine Ahnung, das führte dazu, dass meine Mutter den ganzen Büro- und Verwaltungskram erledigte.

Auf diese Art und Weise waren wir eigentlich ganz gut in das Dorfleben integriert, im Gegensatz zu manchen anderen Ausgebombten, Evakuierten oder Vertriebenen. Anfänglich wurde mir noch nachgerufen „Heiner, Zigeuner“, aber das legte sich nach einer Weile. Der Wechsel von der Großstadt Dortmund auf dieses kleine, hinterwäldlerische Dorf war für uns nicht so einfach. Wer z.B. ein Spülklo im Haus gewohnt war, fand das aus rauen Brettern außen am Haus angebaute „Plumpsklo“ doch ein wenig merkwürdig und gewöhnungsbedürftig, zumal es im Winter eiskalt war und durch alle Ritzen zog.

Im Wohnzimmer unseres Hauses gab es einen großen, grünen Kachelofen und in der Küche einen Herd mit „Wasserschaff“. Alle anderen Räume waren nicht zu beheizen. Der Kachelofen ragte in den Raum und der vordere Teil war höher als der Teil zu Wand hin. Dort war ein wunderbar warmes Plätzchen, auf das uns unsere Mutter nach dem Baden, das in der warmen Wohnstube stattfand, eingehüllt in ein Badetuch, setzte. Gebadet wurde in einer rauen Zinkbadewanne, das warme Wasser kam aus dem Wasserschaff. Mir war diese raue Badewannenoberfläche immer unangenehm. Geheizt wurden Herd und Kachelofen mit Holz, das wir sterweise kauften. Kleinmachen mussten wir es selber, d.h. in passende Längen sägen und dann spalten. Einmal durften wir uns einige Wurzeln alter Eichen ausbuddeln. Das Wurzelholz brannte nicht so rasch wie das übliche Kiefernholz, gab dafür aber mehr Wärme. Das Holzhacken war meine Aufgabe und ich habe das immer gern gemacht, besonders die Eichenstubben waren eine Herausforderung. Es galt die richtigen Stellen zu finden, wo die Keile angesetzt werden mussten, sonst hatte man keine Chance das Stück zu spalten. Ein weiteres Brennmaterial, das wir Kinder sammeln mussten, waren die Kiefernzapfen, „Butzelki“ genannt. Mit alten Kartoffelsäcken zogen wir in die umliegenden Wälder zum Sammeln. Butzelki brannten leicht und gaben gute Hitze ab.

Fließend Wasser gab es auch: eine Pumpe in der Küche, die allerdings häufiger neu angegossen werden musste, um zu funktionieren. Aber die Pumpe in der Küche war schon ein Fortschritt, die meisten anderen hatten nur eine Pumpe auf dem Hof.

Gewöhnungsbedürftig waren auch die vielen Mäuse, die wir anfänglich im Haus hatten. Eine groß angelegte Aktion sollte diesem Treiben ein Ende setzen. Es wurden also zunächst einmal alle Ritzen erst mit Glasscherben gespickt und dann zugegipst. Dann wurden Mausefallen aufgestellt. Als Köder dienten Speckstückchen, die über einem brennenden Streichholz leicht angeschmort wurden. Die Fallen wurden dann nach einem strategischen Plan auf den möglichen Fluchtwegen der Mäuse aufgestellt. So wurden wir allmählich der Plage Herr. Später wurde dann noch eine Katze angeschafft, sie hieß Mohrchen, weil sie so schwarz war. Lange war Mohrchen nicht in unseren Diensten, sie stromerte im ganzen Haus herum und war wohl einmal in die Zwischendecke geraten. Ob sie es wieder ans Tageslicht geschafft hat, oder darinnen verendet ist, ist ungeklärt geblieben.

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten war Herrnneuses für uns Kinder ideal. Es hat eine Weile gedauert, bis wir von der Dorfjugend akzeptiert wurden. Der Anfang war schwierig, wir waren anders gekleidet und wir sprachen anders, Grund genug uns zu ärgern oder zu verhauen. „Heiner, Zigeuner!“ war ein Spruch, den ich mir anhören musste. Körperliche Auseinandersetzungen waren mir immer zuwider gewesen und bisher war ich solchen immer aus dem Wege gegangen. Als ich dann aber das erste Mal zurückgeschlagen hatte, hörten die Schlägereien auf. Offensichtlich machte Prügeln keinen Spaß, wenn man dabei riskierte ebenfalls einstecken zu müssen.

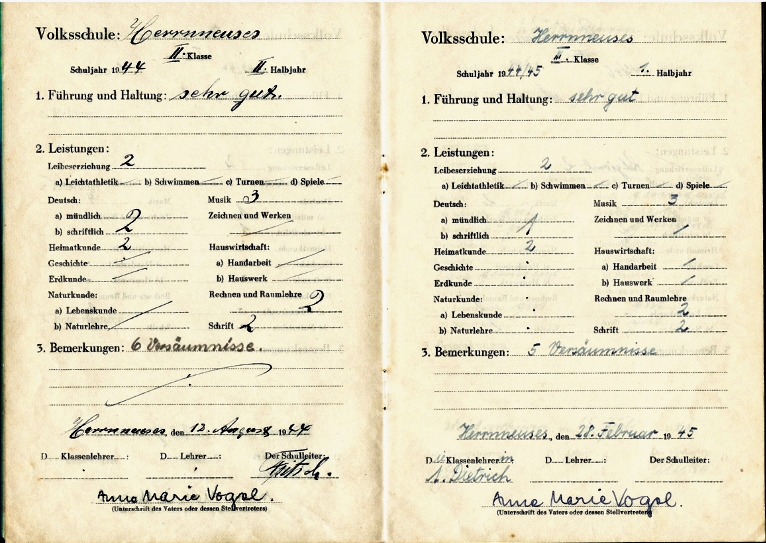

Der Schulleiter in Herrnneuses, Herr Fritsch, war ein 150%ig überzeugter Nationalsozialist, und kam auch in Uniform zum Unterricht. Sein Sohn hieß konsequenterweise Baldur. Herr Fritsch war es auch, der mir wegen eines Sprunges in meiner Schiefertafel wegen „Sabotage an Volkseigentum“ eine Tracht Prügel verabreichte. Dabei wusste ich gar nicht wie dieser Sprung entstanden war. Ich habe ihm jedenfalls diese Prügel sehr übelgenommen. Glücklicherweise wurde er dann „trotz aller Unabkömmlichkeit“ noch eingezogen und die Lehrerin Frl. Dietrich war als einzig Unterricht Erteilende noch da. Als ebenfalls Zugereiste hatte sie sich mit meiner Mutter angefreundet, was ich nicht als unvorteilhaft empfand. Gelegentlich war Fräulein Dietrich auch nachmittags bei uns zu Besuch. In Verbindung mit meinen guten Zensuren führte dies bei meinen Mitschülern zu Irritationen, die aber unbegründet waren. Die Schule war eine einklassige Schule, d.h. alle Jahrgangsstufen waren in einem Raum und wurden auch von Frl. Dietrich gemeinsam unterrichtet. An Einzelheiten des Unterrichts erinnere ich mich nicht mehr, wohl aber daran, daß wir das Märchen vom Rumpelstilzchen aufgeführt haben. Ich durfte das Rumpelstilzchen spielen, mit den roten Lederstiefeln meiner Mutter und einem Bart aus Flachs.

Für uns Kinder gab es viel zu erleben und viel Abwechslung, manches Mal aber auch Arbeit bei Huthöfers auf dem Hof, oder auf dem Feld. So musste z. B. beim Pflügen das halbblinde Pferd Rosa – das einzige Pferd im ganzen Dorf – geführt werden. Auch Kartoffeln auflesen, oder Garben aufstellen zählte manchmal zu unseren Arbeiten, auch „durften“ wir beim Heuwenden helfen. Schön war es dann allerdings, wenn das Heu eingefahren wurde, und wir auf dem hochbeladenen Heuwagen nach Hause schaukeln durften. Mühsam für die Erwachsenen war es, den Heubaum, der die Ladung zusammenhielt, in die richtige Position zu bringen. Beim Dreschen war es meist meine Aufgabe mit einer Kanne Bier von einem zum anderen zu gehen. Auf dem Dreschkasten stand Frau Huthöfer und legte die Garben an, nicht ohne vorher die zu damaliger Zeit kostbaren Bindfäden vorher sorgsam zu entfernen, damit sie beim nächsten Mal wieder verwendet werden konnten. Manchmal waren die Garben aber auch durch ein dünnes Bündel des Getreides selber zusammengehalten. Das erforderte aber eine gewisse Fertigkeit der Garbenbinderinnen, und wurde nur bei langstrohigem Getreide, wie Roggen, praktiziert.

Als Lohn für unsere Mithilfe bekamen wir meist eine gute Brotzeit, ein schönes Stück selbstgebackenen Brotes und je nach Lage der Dinge, ein Stück fetten oder mageren Speck, oder ein Ende Wurst. Das war in der Zeit knapper Lebensmittel mehr wert als Geld.

Etwa alle sechs Wochen wurde bei Huthöfers gebacken. Dazu wurde am Vorabend der Steinofen angeheizt. Huthöfers waren die einzigen, die einen eigenen Backofen hatten, alle anderen mussten mit dem Gemeindebackofen vorlieb nehmen. In einer großen hölzernen Mulde wurde mit Sauerteig der Teig geknetet und, wenn er reif war, zu Laiben in geflochtenen Binsenkörben ausgeformt. Früh morgens „schoss“ dann Frau Huthöfer die Brote ein. Das durfte kein anderer außer ihr machen. Waren die Brote fertig, so wurde noch „Platz“ gebacken, eine Art flacher Kuchen. War dieser fertig, wurden in der Restwärme Obstschnitze getrocknet und wir Kinder durften uns Bratäpfel machen. Backtage waren für uns immer Festtage.

Sehr viel seltener als die Backtage waren die Schlachtetage. An den ersten, den ich miterlebte, habe ich keine guten Erinnerungen. Das „arme“ Schwein wurde zunächst mit einem Bolzenschußgerät betäubt und dann am Hals abgestochen. Ich „durfte“ das in eine Schüssel strömende Blut rühren, wobei mir beinahe schlecht wurde. Das ausgeblutete Schwein kam dann in eine hölzerne Mulde und wurde mit heißem Wasser übergossen und mit Schabglocken die Borsten entfernt, auch wurden mit eisernen Haken die Klauen abgezogen, daraus wurde später Leim gekocht. Danach wurde das Schwein kopfüber an einer Leiter aufgehängt und der Metzger ging an das Ausnehmen und Zerlegen. Die Därme wurden auf dem Hof gereinigt und gespült, ebenso die Blase. Beides braucht man zum Wurstmachen. Und dann wurde ich los geschickt das „rechtwinklige Wurstmaß“ zu holen, natürlich zu einem Hof am anderen Ende des Dorfes. Dort war es aber nicht mehr. So wurde ich nun einige Male hin und her geschickt, bis ich schließlich eine Latte in die Hand gedrückt bekam und zurück zu Huthöfers geschickt wurde, wo ich mit großem Gelächter empfangen wurde. Das habe ich lange nicht mehr vergessen, und mir geschworen: sowas passiert dir nicht noch einmal!

Das Angenehme an den Schlachtetagen war, dass am Ende wenn alle Würste gekocht waren die „Metzelsuppe“ an die Nachbarn verteilt wurde. Metzelsuppe war die Brühe, in der die Würste gekocht worden waren, wobei immer einige Würste geplatzt waren, oder zum Platzen gebracht wurden, um die Brühe gehaltvoller zu machen. Wir bekamen jedenfalls immer eine große Kanne voll Metzelsuppe, in der oft auch noch einige Würste schwammen.

Zu damaliger Zeit durften die Bauern nicht nach Belieben schlachten, sondern brauchten eine Genehmigung, auch durfte das zu schlachtende Tier nicht beliebig schwer sein, sondern musste vom Fleischbeschauer entsprechend der Kopfzahl des Haushalts bestimmt werden. So war zumindest die geltende Regelung, trotzdem wurde natürlich ohne Fleischbeschauer nicht selten „schwarz“ geschlachtet, was jedoch das Risiko barg von „wohlmeinenden“ Nachbarn angezeigt zu werden, was während des Krieges schwere Strafen nach sich ziehen konnte.

Einmal im Jahr, nach der Kartoffelernte fuhr der Kartoffeldämpfer von Hof zu Hof, und wir Kinder folgten ihm, um die eine oder andere frisch gedämpfte Kartoffel zu ergattern, die leicht mehlig waren und so herrlich schmeckten. Kartoffeln wurden gedämpft und dann in Gruben aus Beton eingestampft, um Futter für die Schweine im Winter zu haben.

Ebenfalls einmal im Jahr fuhr die Mostpresse von Hof zu Hof. Das war die Zeit, in der wir Kinder meist mit einem Becher am Gürtel unterwegs waren. Nichts schmeckte so gut wie der frisch gepresste Most, aber wehe, wenn man zu viel davon getrunken hatte, dann gab es den schönsten Durchfall. Überall wurde ein Auge zugedrückt, wenn wir unser Trinkgefäß kurz unter den Auslauf hielten. Zum Mosten dienten die Äpfel und Birnen der Chausseebäume und das Fallobst aus den eigenen Gärten. Das Obst wurde erst in einer Art Mühle zerkleinert und der resultierende Brei in einem Tuch in die Presse gebracht, dann wurde mit einem langen Hebel die Presse langsam von Hand zusammengefahren. Der Süßmost wurde dann in Fässern zu Apfelwein vergoren. Dieser Apfelwein war für uns Kinder tabu, und wurde über Winter meist heiß mit ein wenig Zucker getrunken.

An vielen Gemeindestrassen und Feldrainen standen Obstbäume, meist Äpfel, Birnen oder Zwetschgen, deren Ertrag jedes Jahr versteigert wurde. Wenn man absehen konnte was die Bäume bringen würden, zog der Bürgermeister mit allen Interessenten von Baum zu Baum und jeder konnte darauf bieten. Der Meistbietende bekam dann den Zuschlag, und durfte später den Baum abernten.

Aber auch für mannigfaltige Spiele blieb Zeit. Im Sommer haben wir im Dorfteich gebadet. Ein Jahr hatten wir auch ein aus einem abgeworfenen Treibstoffbehälter der Alliierten gebasteltes Boot, das aber trotz einiger Ballaststeine sehr instabil war und leicht umkippte. Zu Schaden ist dabei aber keiner gekommen, dafür war der Weiher nicht tief genug.

Am Weiher stand eine alte nicht mehr benutzte Scheune. Bald hatten wir entdeckt, dass sich dort ein Hornissenschwarm niedergelassen hatte. Zum Entsetzen der Erwachsenen machten wir uns daran das Nest zu zerstören und zu entfernen, nicht ahnend in welche Gefahr wir uns und eventuell auch Unbeteiligte gebracht hatten. Mit Stange, Schleudern, Steinen und Rauchdosen waren wir den Hornissen zu Leibe gerückt. Ehe jedoch etwas Ernsthafteres passieren konnte, waren wir schon von den aufmerksam gewordenen Erwachsenen verjagt worden.

Für eine Rauchdose brauchte man eine Konservendose, die an der Peripherie mit einigen Lochreihen versehen wurde. Eine Drahtschlinge diente als Griff. In die Dose wurde trockenes Gras, vermischt mit etwas feuchtem Gras gestopft. Wenn man das Gras anzündete und die Dose am Griff durch die Luft schwang, entstanden schöne dicke Rauchwolken.

Im Winter konnte man auf dem zugefrorenen Weiher wunderbar schliddern, Schlittschuhe hatten die wenigsten. Am Ufer wurde Anlauf genommen und dann mehr oder weniger elegant auf dem Eis geschliddert. Allerdings durften wir erst dann auf das Eis, wenn es vom benachbarten Bauern geprüft und freigegeben worden war. Dies geschah dadurch, dass ein großer Erntewagen per Deichsel rückwärts auf das Eis geschoben wurde. Hielt das Eis dieser Belastung stand, durften auch wir Kinder auf das Eis. Ich trug damals aus Mangel an richtigen Winterschuhen dicksohlige Holzschuhe und schafwollene Socken. Ein beliebtes Spiel der Anderen war es, mir die Holzschuhe abzunehmen und sie über das Eis zu treiben, und ich musste zu sehen wie ich meine Schuhe wiederbekam. Zum Schliddern übrigens waren diese Holzschuhe ideal.

Der Weiher hatte auch einen kleinen Abfluss, wo wir gerne Stichlinge fingen und in einem Einmachglas hielten, bis sie eingegangen waren, oder wir den Spaß daran verloren hatten. Ein Stück bachabwärts war ein weiterer Durchlass in Form einer unter dem Weg durchführenden Betonröhre. Eines Tages waren wir auf die Idee gekommen den Bach vor dieser Röhre zu stauen. Mit dabei war sicher auch mein Freund Hermann Kuhr, der im Hof neben uns zu Hause war.

Da der Wasserstand vor unserem Stauwehr nur sehr langsam stieg, verloren wir bald den Spaß daran und wandten uns anderen Dingen zu. Die Sperre vor dem Abflussrohr hatten wir natürlich nicht entfernt, so kam was kommen musste, das Wasser stieg und stieg, und da die Straße etwas erhöht auf einem Damm verlief, war eine ganze Wiesenniederung überschwemmt, was den Besitzer nicht erfreut hat. Lange Zeit durften wir uns nicht mehr in seiner Nähe sehen lassen, sonst riskierten wir ein paar Hiebe mit der Peitsche. Ein Beliebtes Spiel, besonders in der Pause auf dem Schulhof, war das „Schallern“. Beim „Schallern“ galt es zunächst einmal einen Pfennig möglichst dicht an eine Wand zu werfen. Wessen Pfennig am dichtesten an der Wand lag durfte alle geworfenen Münzen einsammeln, nehmen und auf der Innenhand auf den Fingern stapeln. Dann musste man den Stapel sanft nach oben werfen, die Hand blitzschnell drehen und möglichst viele der Münzen auf dem Handrücken auffangen. Nun mussten die auf dem Handrücken liegenden Münzen wieder hochgeworfen werden und im Flug mit der Hand aufgefangen werden. Die gefangenen Münzen durfte man behalten, mit den daneben gefallenen versuchte dann derjenige, dessen Münze am Zweitnächsten an der Wand gelegen hatte, sein Glück. Fielen auch bei ihm Münzen daneben, kam der Dritte an die Reihe, und so weiter. Hatte bereits der Erste alle Münzen gefangen, schauten alle anderen in die Röhre und ein neues Spiel konnte beginnen.

Mein Lieblingsbuch zu damaliger Zeit war „Die schönsten Sagen des klassischen Altertums“ von Gustav Schwab. Wir spielten deshalb auch nicht „Indianer“ sondern „Griechen“. Für die „hochaufragenden“ Lanzen der Griechen brauchten wir gerade gewachsene Äste oder Bäumchen, also zogen wir mit dem Beil in die umliegenden Wälder, um entsprechende Stücke zu finden. Eine Lärchenschonung kam uns da gerade recht. Der Besitzer war nicht sehr erfreut als er später den Schaden entdeckte. Ich weiß nicht mehr wer Agamemnon war, aber meine Rolle war Hektor der tapfere Anführer der Trojaner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals vorher oder auch nachher wieder fränkische Bauernbuben griechische Krieger darstellten. Unser „Lärchenfrevel“ blieb übrigens ungesühnt.

Allmählich rückten die Amerikaner und damit auch das Kriegsende näher, da war plötzlich Militär in schwarzen Uniformen im Dorf und schrieb mit Kreide Zeichen an manche Türen, es waren die Quartiermacher der SS. Zu unserem Glück waren aber die Amerikaner schneller. Von Dörfern in der Umgebung, in denen ebenfalls die SS einquartiert war, wurde berichtet, dass sie von den heranrückenden Amerikanern zunächst einmal in Schutt und Asche geschossen wurden. Dies blieb uns nun glücklicherweise erspart!

Zweimal bin ich noch vor Kriegsende in Dortmund gewesen, einmal mit Vater und einmal mit Mutter. Es schien in manchen Dingen damals einfacher zu sein, wenn man ein Kind bei sich hatte. Es waren abenteuerliche Fahrten in und auf überfüllten Zügen. Hetzen von Bahnsteig zu Bahnsteig wenn das Gerücht aufkam, dann und dann fährt an dem oder jenem Bahnsteig ein Zug. Fahrpläne gab es zwar, aber sie konnten nicht eingehalten werden. Entweder fehlte es an rollendem Material, oder an Kohle, oder die Züge mussten wegen Fliegeralarm oder kaputter Geleise warten. Die Reisen dauerten mehrere Tage und man lebte von dem mitgeführten Proviant, wobei man aufpassen musste, dass er einem nicht geklaut wurde. Mutter und ich verbrachten einen Teil der Reise auf einem offenen Güterwagen, der Kohlen geladen hatte. Wie wir danach aussahen kann man sich lebhaft vorstellen. Bei der Reise mit Vater passierte der Zug bei Köln eine behelfsmäßig reparierte Brücke über den Rhein. Mich hatte Vater durch ein offenes Fenster in den Zug „gestopft“, er selber hing draußen am Wagen, tief unter sich den Rhein.

Etwas außerhalb von Herrnneuses, an der Straße nach Neustadt, war der sogenannte Felsenkeller. Er bestand aus einer in die Tiefe gehauenen Treppe, an deren Fuß drei Stollen abzweigten. Früher diente dieser Keller dazu das im Winter am Dorfweiher geschnittene Eis einzulagern, um im Sommer das Bier kühlen zu können. Dazu war der Keller aber schon lange nicht mehr verwendet worden. Als sich nun die Amerikaner unserem Dorfe näherten verschwand die ganze Dorfbevölkerung samt Kleinvieh und wichtiger Habseligkeiten in diesem Keller. Vorher hatte ich noch Mutters Schmuck in einem Einmachglas im Garten unter einer Baumwurzel vergraben. Tage vorher war schon reichlich Stroh in den Keller gefahren worden, und jede Familie bekam ihr Eckchen zugewiesen. Einige wenige Kerzchen gaben ein spärliches Licht. Mich erinnerte das Ganze sehr an Schilderungen in Grim-melshausens „Simplicius Simplicissimus“. Wir verbrachten sicher einige Tage und Nächte in dem Keller. Manchmal schlich jemand im Schutz der Dämmerung ins Dorf zurück, um Vieh zu versorgen, die Lage zu peilen, oder Notwendiges zu holen. Als dann aber einem solchen Boten beim Verlassen des Kellers Kugeln um die Ohren pfiffen, wussten wir, nun sind sie da, die Amerikaner. Mit einer weißen Fahne, eine solche hing übrigens beinahe an jedem Haus im Dorf, ging der Bürgermeister ins Dorf, um über eine Rückkehr der Bewohner in ihr Dorf zu verhandeln. Wir durften dann auch zurückkehren. Unser Haus war, wie wohl alle anderen durchsucht worden, aber es war keine Unordnung und es fehlte auch nichts. Eines von Vaters alten Büchern lag aufgeschlagen auf dem Tisch. Wir hatten wohl das Glück, dass ein kunstliebender Soldat in unserem Haus gewesen war.

Die Rückkehr war mit einer Ausgangssperre verbunden. Ins Freie durften wir nur jeweils 1 Stunde am Vormittag und am Nachmittag. Das war für uns problematisch, da unser Plumpsklo außen an das Haus gebaut war und man jedes Mal das Haus verlassen musste, um das Klo zu erreichen. Zu unserem Glück wurde das Ausgehverbot nicht allzu streng überwacht, aber ein etwas mulmiges Gefühl hatten wir allemal, wenn wir innerhalb der Sperrzeit „dringlich mussten“ und an der Hauswand entlang zum Klo schlichen.

Es gab Weisung von den Amerikanern, dass alle Fotoapparate abzugeben seien. Wir hatten damals eine Rolleicord 6×6. Bevor Mutter den Apparat zur Sammelstelle trug hat sie noch den letzten Film verknipst.

Später wurde die Ausgangssperre gelockert und wir Kinder konnten auch wieder draußen spielen.

Eines Tages kamen wir auf die Idee uns eine Schaukel zu bauen. Der Ort dafür war rasch gefunden, im Pfarrgarten gab es eine achteckige Laube, dort sollte unsere Schaukel ihren Platz finden. Ein Brett für den Sitz war rasch gefunden, aber wir hatten kein Seil. Da fiel mir ein, dass ich im Graben der Straße zum Nachbarort einen langen Draht hatte liegen gesehen. Wir holten also ein Beil und zogen los. Ein Stück außerhalb von Herrnneuses hackte ich den Draht durch und begann, langsam gehend den Draht aufzuwickeln. Als ich einmal hochguckte, sah ich in der Ferne einen amerikanischen Armeejeep mit einer Staubfahne sich nähern. Der Beifahrer hing halb aus dem Wagen und starrte in den Graben. Ich ahnte nichts Gutes, hackte den Draht erneut durch und gesellte mich auf dem benachbarten Rübenacker zu den Leuten, die Rübenblätter als Viehfutter sammelten. Beil und Draht lagen in einer Ackerfurche. Meine Spielgenossen, darunter auch der Sohn des Dorfpfarrers, liefen auf der anderen Straßenseite in den Wald, und wurden prompt von den Amerikanern gefasst. Der vermeintlich herrenlose Draht war die Telefonleitung, die zwei amerikanische Standorte verband, besser gesagt, verbunden hatte. Ich, in meinem Rübenfeld, blieb unbelästigt und konnte nach Abfahrt der Amerikaner mit Draht und Beil zurück ins Dorf und zur Laube im Pfarrgarten gehen. Diese „Schaukeldrahtbeschaffung“ sorgte für einigen Unmut bei den Amerikanern, es war sogar von Sabotage die Rede, aber dem Dorfpfarrer gelang es die Amerikaner davon zu überzeugen, dass es sich nur um einen „dummen Jungen Streich“ gehandelt hatte. So blieb zum Glück das Dorf von ernsten Konsequenzen verschont. Wir haben dann doch noch unsere Schaukel mit dem „unrechtmäßig“ erworbenen Draht gebaut, hatten aber nicht lange Spaß daran, denn es handelte sich um Telefondraht, der mit seiner dicken Umhüllung stabiler aussah als er in Wirklichkeit war. Nach wenigen Schaukelgängen riss er und die Herrlichkeit hatte ein Ende.

Auch das erste Mal geraucht habe ich in Herrnneuses. Der Pfarrerssohn hatte seinem Vater eine der kostbaren Zigaretten stibitzt und unsere Bande zog sich in ein Maisfeld am Rande des Waldes zurück. Hier in guter Deckung durfte dann jeder mal an der Zigarette ziehen. Geschmeckt hat es keinem von uns und husten mussten wir auch und als dann mit klatschendem Geräusch ein Reh durch das Maisfeld brach, ließen wir Zigarette Zigarette sein und verließen fluchtartig das Maisfeld.

In Herrnneuses gab es einige Sitten und Gebräuche, die wir von Dortmund her nicht kannten. Da gab es noch den Gemeindeausrufer mit seiner Handglocke. Wenn amtliche Neuigkeiten zu verkünden waren, ging er durch das Dorf, hielt an festgelegten Stellen an und schwang seine Glocke. Daraufhin gingen ringsum die Fenster oder Türen auf, manche Leute kamen auch auf die Straße, und der Ausrufer begann seine Botschaft vorzulesen. Wir Kinder haben ihn auf seinem Rundgang oftmals begleitet.

Anstelle des Nikolaus kam in Herrnneuses der „Pelzemärtel“. Als zum ersten Mal abends im Dunkeln eine merkwürdige Gestalt in unser Schlafzimmer polterte waren wir doch sehr erschrocken. Nach einigen gebrabbelten Sätzen und drohenden Gebärden wollte die Gestalt erst einen von uns in seinen Sack stecken, begnügte sich aber dann damit den Sack auszuschütten und grollend unser Zimmer zu verlassen. Als wir uns dann trauten nachzuschauen fanden wir lauter Äpfel und Nüsse verstreut im ganzen Zimmer. Später fanden wir heraus, dass es die alte Frau Huthöfer gewesen war, die bei uns den Pelzemärtel gespielt hatte.

Zu Ostern wurden, wie wir es gewohnt waren, hart gekochte Eier gefärbt und für die Kinder versteckt. Was aber mit den gefundenen Eiern geschah, war neu für uns. Da gab es das „Eierwerfen“. Dazu ging eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen auf eine sumpfige Wiese vor dem Dorf. Es galt sein Ei möglichst weit zu werfen, ohne dass es kaputt ging. Der Werfer des weitesten, heilen Eies durfte alle Eier einsammeln und sie behalten. Dann gab es noch das „Eiertreideln“. Dazu wurden die Ostereier in einen der vielen Bäche gelegt und durch die Strömung und mehr oder weniger sanfte Nachhilfe mit einem Stock möglichst weit den Bach hinab getreidelt. Zu gewinnen gab es dabei nichts, es ging nur um den Spaß. Manchmal ging auch ein Ei verloren.

Am Ende der 4. Klasse wechselte ich von der Schule in Herrnneuses auf die Oberschule in Neustadt. Das war ein Schulweg von gut 5 km, für den ich Vaters Fahrrad benutzen durfte. Es war ein Sportrad mit schmaler roter Bereifung und es besaß keinen Freilauf. Außerdem war die Rahmenhöhe für mich zu hoch, sodass ich zumindest anfänglich „unter der Stange durch“ fahren musste. Von Herrnneuses nach Neustadt ging es fast nur bergab, das war ein angenehmes Fahren, aber dafür war der Rückweg umso beschwerlicher. Da traf es sich gut, daß am letzten Anstieg zum Felsenkeller einige alte Kirschbäume standen. Wem sie gehörten wusste ich nicht. Das hat mich aber auch nicht davon abgehalten mit Hilfe des an den Stamm gelehnten Fahrrades auf einen der Bäume zu steigen und mich an den dicken dunkelroten Kirschen gütlich zu tun. Später zu Hause wurde mir dann so übel, daß ich mich auf der Treppe nach oben übergeben musste. Treppe, Treppengeländer und Fußboden waren verschmutzt, und was das Schlimmste war, auch ein weißes Kleid von Mutter, das im Flur hing, hatte deutliche Spritzer abbekommen.

Viele Erinnerungen an die Schulzeit in Neustadt habe ich nicht mehr, aber eines ist mir im Gedächtnis haften geblieben, das bayrische Alphabet. Anlässlich einer Klassenarbeit in Mathematik mussten wir zunächst das Alphabet aufschreiben, jeweils ein Buchstabe pro Zeile. Dann wurden Stück für Stück die Aufgaben verlesen und wir mussten das Ergebnis der Reihe nach hinter die Buchstaben schreiben. Was ich nicht wusste, war, daß in Bayern – zumindest damals – das „J“ nicht bekannt war. Ich hatte aber, wie ich es gelernt hatte, ein „J“ in meinem Alphabet und damit ab „I“ für die Lehrerin alles verkehrt. Ich konnte sie auch nicht dazu bringen in der Reihe der Ergebnisse fortzufahren, nein, hinter „K“ und den folgenden Buchstaben standen die „verkehrten Ergebnisse. Dieser Vorfall hat mir den Spaß an der Neustädter Schule doch sehr verdorben. Nach etwa sechs Wochen fand der Schulbesuch dann ein abruptes Ende. Da wir zu einem bestimmten Stichtag vor dem Krieg nicht in Bayern gewohnt hatten, wurden wir ausgewiesen. Wir hatten drei Tage Zeit unsere Sachen zu packen und den „Auszug aus Bayern“ zu organisieren. Ich nehme an, Vater hat sich schon vorher um ein Engagement gekümmert, denn innerhalb von drei Tagen etwas zu finden würde schon an ein Wunder gegrenzt haben. Wie er es geschafft hat einen Spediteur aufzutreiben und auch eine Wohnung für uns zu finden, ist mir nicht mehr gewärtig. Wir jedenfalls fuhren mit der Bahn nach Weißenthurm am Rhein, in der Nähe von Koblenz und gegenüber von Neuwied.