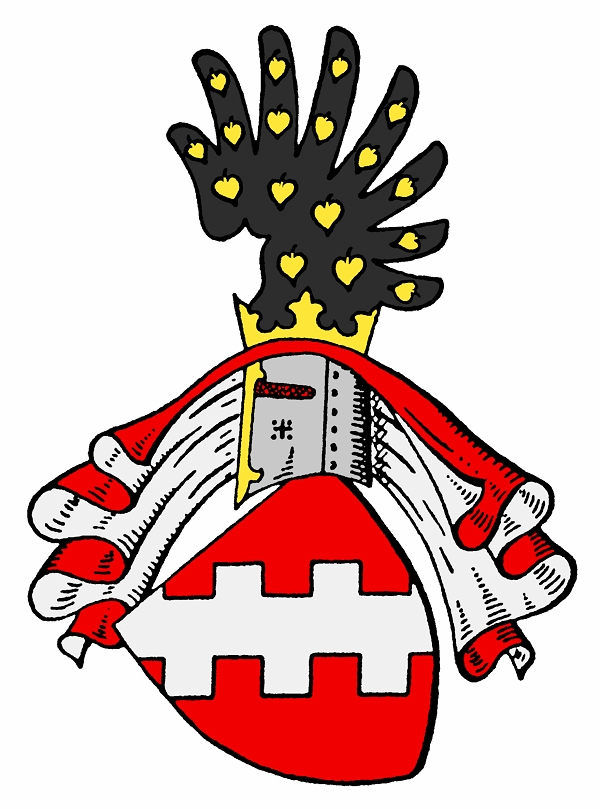

Allianzwappen der Familien Schutzsper und Wolfstein, 2025.

Von 1569 bis 1769 hatten Herrnneuses und Buchklingen die gleichen Besitzer. Die Vasallen (Lehnsnehmer) in beiden Dörfern waren unterschiedlich und wechselten häufig.

Kirchlich gehörte Buchklingen im 16. Jahrhundert zu Emskirchen. Von 1635 bis 1665 war die Pfarrstelle in Neuses nicht besetzt. Spätestens seit 1666 (erster Eintrag zu Buchklingen im Kirchenbuch Herrnneuses) gehörte Buchklingen neben Schellert, Oberstrahlbach und Hohenwürzburg zur Pfarrei Herrnneuses. Zwischen 1701 und 1717 waren auch Rennhofen, Bottenbach, Ober- und Unterschweinach, Stöckach sowie Ober- und Unterroßbach in die Pfarrei integriert.

Die einstige hochmittelalterliche Wasserburg in Buchklingen befand sich im 12. und 13. Jahrhundert im Besitz der Nürnberger Burggrafen. Im 15. und 16. Jahrhundert gehörte die Burg Mitgliedern der in Franken weit verzweigten Familie von Seckendorff.

In den Jahren 1566 und 1567 erwarb Heinrich Hartmann Schutzsper (*1536, †1591), auch bekannt als Milchling, der aus Oberhessen stammte, die Festung Wilhermsdorf sowie das Dorf und die Burg Neuses. Zwei Jahre später erweiterte er seinen Besitz um Buchklingen. Von da an wurden Wilhermsdorf, Neuses und Buchklingen über 200 Jahre hinweg nacheinander von den Herrschaften Schutzsper (auch „von Burgmilchling“ genannt), Hohenlohe und Limburg-Styrum verwaltet. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wechselte Buchklingen zeitweise die Besitzer, darunter Ernst von Bobenhausen sowie Georg Hannibal Freiherr von Eck und Hungersbach.

Im Jahr 1806 fiel der Fränkische Reichskreis, zu dem auch Herrnneuses und Buchklingen gehörten, unter die Kontrolle einer französischen Militärregierung. Mit der Gründung des Königreichs Bayern im Jahr 1810 wurde die Region in das bayerische Staatsgebiet eingegliedert. Schließlich wurde das ehemalige Rittergut Buchklingen im Jahr 1896 an die Gemeinde verkauft.

Der Kieferhof

Der Kieferhof (Kyffenreut) war ein uraltes Gehöft zwischen Buchklingen und der Finkenmühle, ehemals ein würzburgisches Lehen.1 Wer den Hof erbaut hat, ist unbekannt. Die ersten nachweisbaren Besitzer waren auch hier Mitglieder der Familie Seckendorff. Zwischen 1464 und 1508 gehörte der Kieferhof dem fränkischen Adelsgeschlecht von Lüchau. Ein Zweig dieser Familie bewohnte das Schloss in Brunn bei Emskirchen. Wie uns das Kirchenbuch Emskirchen erzählt, wohnte in der Mitte des 16. Jahrhunderts die Familie Pirrkner auf dem Kieferhof.

Noch in den 1970er Jahren waren Steine und Fundamente zu sehen. Auf dem Geländerelief sind die Umrisse der Gebäude noch gut zu erkennen (siehe Markierung in der historischen Karte). Vermutlich ist das Küferbächlein nach diesem Hof benannt.

Zeittafel 16. bis 18. Jahrhundert für Buchklingen und den Kieferhof

Die Zeittafel enthält Lücken, weil nicht alle Ereignisse aus diesen zwei Jahrhunderten dokumentiert sind.

1569 – 23. August

1574

Die Brüder Wolf Balthasar (*1554, †1617) und Hans Joachim von Seckendorff-Nold sowie ihre noch unmündigen Brüder Georg Friedrich und Friedrich Wolf werden mit Gütern und Rechten u.a. in Rennhofen und dem Kieferhof belehnt.3

1576

Sebastian von Seckendorff-Rinhofen (*1531, †1580, begr. Stadtkirche Neustadt) war in Neustadt und Simmelsdorf ansässig. Er gibt seine Anteile an Simmelsdorf auf und erhält dafür Güter und den Zehnten u.a. von Buchklingen, den Kieferhof, Mosbach, Oberschweinach und Rennhofen. Sebastian besitzt das alte Schlösslein in Neustadt, das im Markgrafenkrieg zerstört wurde.4 Die erste seiner drei Frauen war Susanna von Wichsenstein.5 Die Edlen von Wichsenstein besaßen im 16. Jahrhundert Neuses. Seine dritte Frau war Sybilla von Heßberg, ihr verschreibt er 2300 fl. auf u.a Oberschweinach und Buchklingen.

1579 – 27. Januar

Veit von Giech zu Scheßlitz wird von Heinrich Hartmann Schutzsper mit Buchklingen belehnt. Einen Kauf kann er sich nicht leisten. 7 Giech von Scheßlitz ist ein seit dem 12. Jahrhundert nachgewiesenes fränkisches Adelsgeschlecht. Den Namen hat das Geschlecht von der Burg Giech bei Scheßlitz in Oberfranken.

Wappen der von Giech mit Schafscheren.

1581 – 13. Februar

Elisabetha, die Tochter von Veit von Giech zu Scheßlitz heiratet Wolff Georg von Ödenberg (†8.5.1592 Buchklingen, begr. in Emskirchen).44

1582

Wolff Georg von Ödenberg wird der nächste Lehnsherr.8 Das Adelsgeschlecht der Ödenberger hat seinen Ursprung im 14. Jahrhundert auf Schloss Ödenberg zwischen Heroldsberg und Lauf.

Die Familie von Wolff Georg von Ödenberg lebte von 1516 bis 1584 auf dem Schloss Töging im Altmühltal. Der Vater von Wolff Georg und seinen zwei Brüdern Hans Christoph und Wolff Ulrich war Wolff von Ödenberg († vor 1566). Die Mutter Walburga war eine geborene Auerin von Au. Deren Bruder Sebastian Auer von Au zu Au und Gebersdorf (†1584) übernahm nach dem Tod von Wolff zu Ödenberg die Vormundschaft der drei Brüder. Das Stammhaus der Auer von Au war in Au am Ruppmannsberg (heute Aue, ein Gemeindeteil von Thalmässing).9

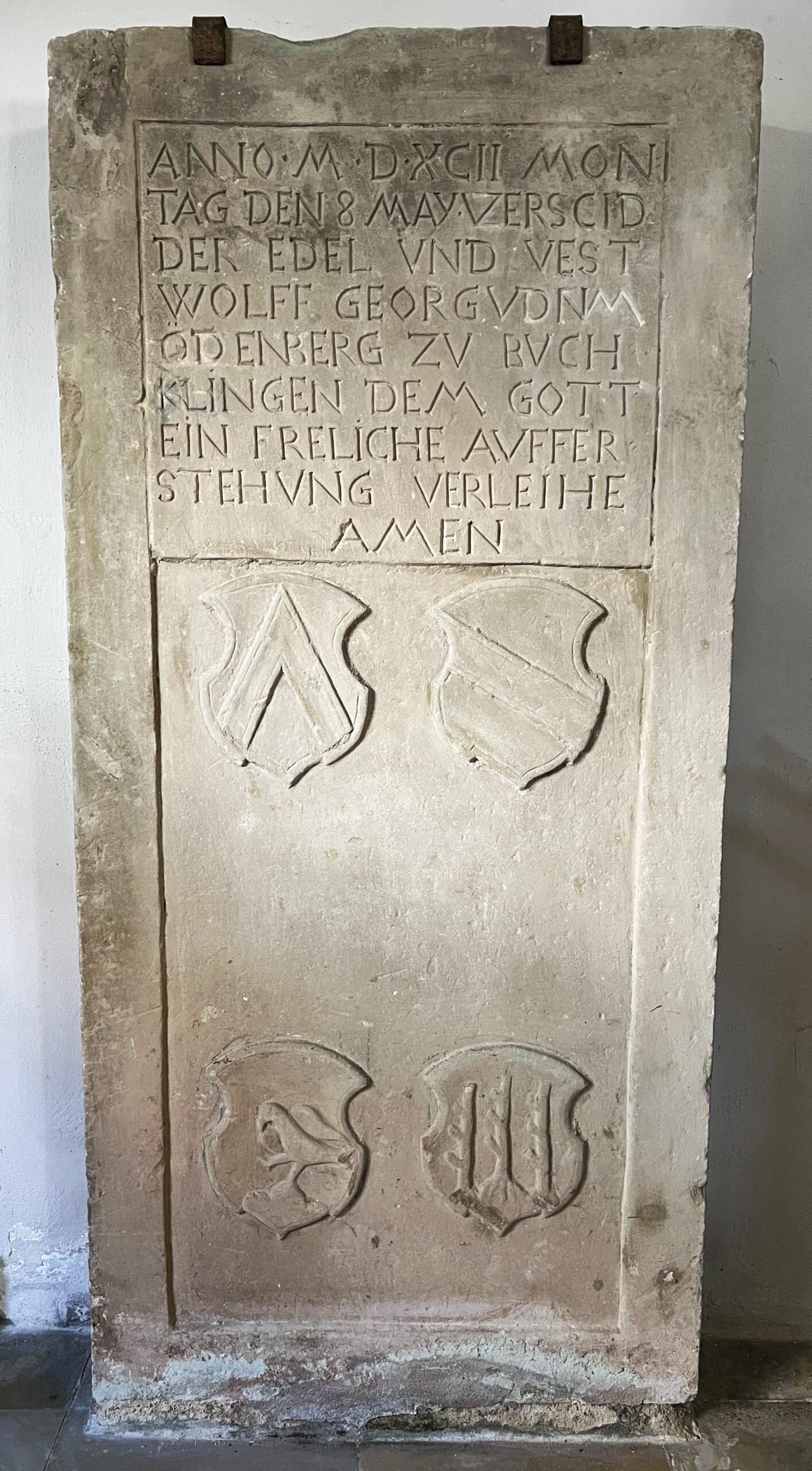

Das Epitaph von Wolff Georg von Ödenberg (Bild), das vier Wappen seiner Familie zeigt, befindet sich links neben dem Altar in der Kirche St. Kilian in Emskirchen. Es war ursprünglich im Fußboden der Kirche. Erst bei der größeren Renovierung im Jahr 1960 wurde es an die Wand versetzt, um es besser sichtbar zu machen und zu bewahren.

Das Epitaph zeigt:10

Oben links das Wappen der Ödenberger, ein (Dach-)Sparren.

Oben rechts das Wappen der Schenken von Töging. Wolff Georgs Großmutter väterlicherseits war Barbara Schenkin von Töging.

Unten links das Wappen der Auer von Au, ein Falke auf einem dreifachen Berg stehend. Wolff Georgs Mutter war Walburga Auerin von Au.

Unten rechts das Wappen der Brand von Neidstein, drei Baumäste mit kleinen lodernden Flammen. Wolff Georgs Großmutter mütterlicherseits war Barbara Brand von Neidstein.

1583

Die Brüder Wolf Balthasar, Hans Joachim und Friedrich Wolf von Seckendorff-Nold werden nach dem Tod ihres Bruders Georg Friedrich (†1582) mit dessen Anteilen am Kieferhof belehnt.11

1594 – 15. April

Heinrich Hermann Schutzsper (*1576, †1656) erbt Buchklingen von seinem Vater Heinrich Hartmann Schutzsper.12

1599 – Januar

Wappen der von Wolfstein.

1603

Der Gutshof (Meierei und Jägerhaus) wird, am östlichen Ortsausgang auf einer kleinen Anhöhe, neu gebaut. Am Pferdestall wird das Allianzwappen (Schutzsper/Burgmilchling und Wolfstein) angebracht. Vorher befand sich der Gutshof direkt an der Burg.16

1617

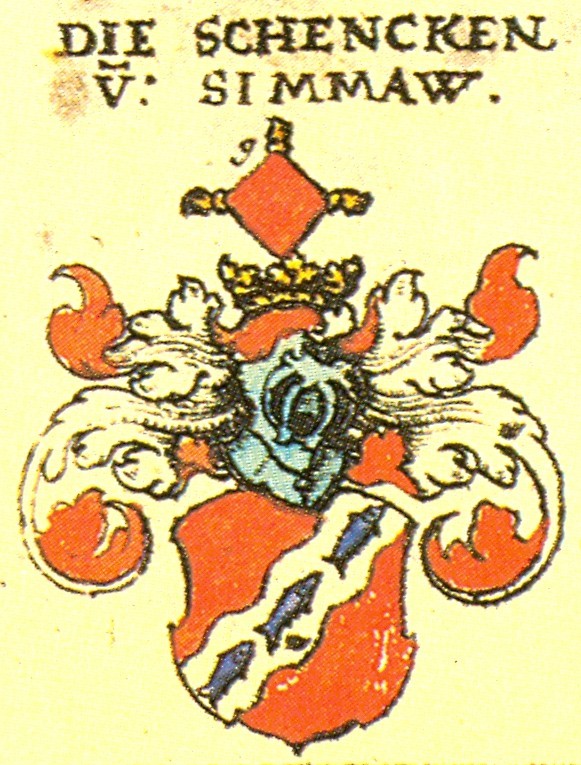

Er verpfändet seinen Zehnten von Buchklingen auf zehn Jahre an Hans Friedrich Schenk von Siemau/Symau zu Birnbaum (*1608, †1634, gefallen im Dreißigjährigen Krieg in der Schlacht bei Nördlingen).18

Wappen der Schenken von Siemau.

1618

Hans Joachim, Sohn von Friedrich Joachim von Seckendorff-Nold (*1499, †1573), wird zusammen mit den Söhnen seines Bruders Wolf Balthasar (*1554, †1617), Hans Ernst und Wolf Christoph, mit dem Kieferhof belehnt.19

1622

Heinrich Hermann Schutzsper heiratet Anna Johanna Gräfin von Ortenburg (†1661). Das Paar bleibt kinderlos.20

Wappen der von Ortenburg.

1629/30

Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) werden die Burg und das Dorf niedergebrannt.

1637 – 3. März

Graf Franz von Hatzfeld (*1596, †1642), Fürstbischof von Würzburg und Fürstbischof des Hochstiftes Bamberg, stellt Heinrich Herrman Schutzsper einen Lehensbrief über den Zehnten von Wilhermsdorf, Neidhardswinden und vermutlich auch Buchklingen aus.21

1649 – 18. Juli

Heinrich Hermann Schutzsper schenkt seiner Gemahlin Anna Johanna sein Gut Buchklingen mit allen Zugehörungen. Das Gut ist „in dießen laidigen verderblichen kriegen dermaßen an gebäuden veröd- vnd verwilldungen zu grund gerichtet worden“, dass sie ohne großen Aufwand sich daran nicht werde erfreuen können. Er erklärt, dieses Gut künftig weder zu versetzen, zu verkaufen noch sonstwie zu beschweren.22

1651

Wilhelm Ernst von Bobenhausen (*1622, †1677 Weilburg) kauft Buchklingen von Heinrich Hermann Schutzsper.23

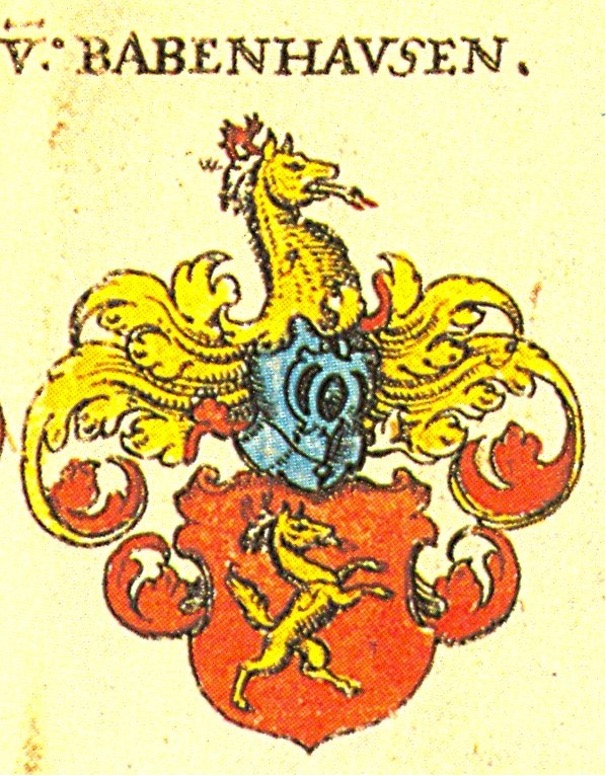

Das fränkisches Adelsgeschlecht von Bobenhausen/Babenhausen nannte sich auch Mernolf. Sie gehörten als freie Reichsritter dem Ritterkanton Rhön-Werra mit Sitz in Obbach an.42

1652 heiratet er Katharina Brigitta von Seckendorff-Aberdar (*1623, †1676 Nidda).24 Am 1. Juli 1657 wurde die Tochter Maria Dorothea Elisabeth geboren. Knapp ein Jahr später, am 8. September 1658 kam ihr Bruder Johann Friedrich zur Welt.43

Wappen der von Bobenhausen.

Schloss Obbach bei Schweinfurt, 2022.

1653 – 16. Juni

Anna Johanna, die zweite Frau von Heinrich Hermann Schutzsper verfasst ihr Testament. Interessant sind die darin enthaltenen Verfügungen.25

„Anna Johanna, des älteren Geschlechts G. [Gräfin] zu Orttenburg, Ffr. [Freifrau] zu Burgmilchling, Wilhermsdorff u. Treyß verfügt letztwillig:

Beisetzung in der Kirche zu Wilmersdorff ohne Gepränge [Prunk]. Innerhalb eines halben Jahres ist ein Epitaph mit den Wappen Orttenburg und Burgmilchling zu errichten.

Beim Begräbnis sind an arme Leute als Almosen 20 Rtlr [Reichstaler] zu geben, dem Pfarrer für die Leichenpredigt 10 Rtlr., dem Schuldiener und Mesner 6 Rtlr und jedem der Schüler 1/2 Rtlr.

Ihr Gemahl Heinrich Hermann Frhr. zu Burgmilchling, Wilmersdorff und Treyß soll, da sie ihm ohnehin oft mit ihren Eigenmitteln geholfen, 200 Rtlr erhalten. Er darf nicht mit den Begräbniskosten belastet werden. Ihm stehen zeitlebens die jährlichen Zinsen von den 2000 fl [Gulden] der Buchklinger Kaufsumme zu, desgleichen das Rindvieh zu Wilmersdorff bis auf 2 Kühe.

Ihr Patenkind Anna Sibilla, älteste Tochter ihres ältesten Bruders Georg Reinhard, des älteren Geschlechts G. zu Orttenburg, erhält das runde Rubin-Kleinod und ein Perlen-Halsband.

Wilhelm Ernst von Bobenhausen erhält für seine getreuen Dienste den größten vergoldeten Becher mit Deckel und die halbjährige Gülte von Andreas Weisenhofer zu Kirchfarrnbach, die sie von ihrem Gemahl vor etlichen Jahren kaufte, und den Anteil am Besitz zu Buchklingen. Dessen Frau Brigitta Catharina von Bobenhausen, geborene von Seckendorff, erhält ein vergoldetes Suppenschüsselchen, ein goldenes Armbändchen oder das Geld dazu, ferner für beide die Trauerkleider.

Die Kammermagd Margaretha Justina Schorpin soll 100 fl in bar erhalten, wenn sie im Dienst geblieben ist, und eine gute Kuh, alles Weißzeug ihrer Leibwäsche, und die Alltagskleider, ein Kleid aus schwarzem Lindisch Tuch [Stoff aus London] mit weißen Stegen und Schleier. Noch ausstehende Besoldung ist alsbald zu zahlen.

Dem Mägdelein Anna Margaretha Bürin sind für die Aussteuer 50 fl und eine Kuh sowie bei der Heirat ein schlichtes Bett zu geben.

Amelay Fr. von Stubenberg , Witwe, soll zum Andenken den ungeschmelzten Diamantring erhalten.

Dem Bierbrauer Kilian Niedenstein, wenn er noch im Dienst steht, sind 12 Rtlr. und ein Trauerkleid zu geben; ausstehender Sold ist umgehend zu zahlen.

Dem Amtmann allhier, Christoph Pfannenschmid, sind, wenn er noch im Dienst steht, ein Trauerkleid und der vergoldete alltägliche Trinkbecher zu geben.

Ihren Brüdern Georg Reinhard und Christian des älteren Geschlechts G. zu Orttenburg, die bis dato weder die im Heiratsvertrag vorgesehenen noch die ihr und ihrer Schwester nach dem Testament der Mutter als Erbe zustehenden Gelder trotz der Möglichkeit dazu nicht ausgezahlt haben, wird nur der Rest der festgelegten Geldbeträge, die sie ihr bei ihrem Tod noch schulden, erlassen.

Universalerbin des gesamten Nachlasses, darunter auch die noch nicht erlegte Morgengabe von 1000 fl und der Rest der 2000 fl schlechten Geldes oder was der von Bobenhausen nicht mit Rechnungen ordentlichen belegen kann, ist ihre Schwester Anna Sophia Fr. von Wolfstein, Ffr. zu Obern-Sulczbürg und Pyrbaum, geborene des älteren Geschlechts G. zu Orttenburg.“

Amelay (Amalia) Fr. von Stubenberg, geborene von Liechtenstein-Murau (*1593 Klagenfurt, †30. Nov. 1661 Nürnberg), war verheiratet mit Georg Augustin von Stubenberg (*1560, †1630 Regensburg). Die von Stubenberg waren Exulanten aus der Steiermark. Eine Grablege der Familie befand sich in der Kirche St. Bartholomäus in Wöhrd.26

Anna Johanna Schutzsper überlebte ihren Gatten Heinrich Hermann Schutzsper um fünf Jahre und starb 1661.

1654

Der nächste Lehnsherr ist Georg Hannibal Graf von Egg/Eck/Egk und Hungersbach (*24.3.1627 Klagenfurt, †15.5.1702 Regensburg). Die Familie von Egg sind Exulanten aus Kärnten, die sich in Wöhrd bei Nürnberg niedergelassen haben. Dort, in der St Bartholomäus Kirche, hatten sie auch ihre Grablege.27 1659 kauft Georg Hannibal Graf von Egg auch die Herrschaft Wilhermsdorf mit Neidhardswinden.28

1665

Rittmeister Wolfgang von Bronsart zu Neuses und Buchklingen, beansprucht von den Bauern aus Rennhofen die „Koppelhut“.29

1668

Generalfeldmarschall Graf Wolfgang Julius von Hohenlohe-Neuenstein (*1622, +1698) kauft Buchklingen und Neuses. Wilhermsdorf hat er bereits am 4. Mai 1667 gekauft.

1698 – 26. Dezember

Wolfgang Julius von Hohenlohe-Neuenstein stirbt. Seine Frau Franziska Barbara (*1666, †1718) erbt Wilhermsdorf, Neidhardswinden, Neuses und Buchklingen.

1699

1701 – 22. Juni

Franziska Barbara heiratet den katholischen Grafen Philipp Ernst zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (*1663, †1759). Sie bleibt bis kurz vor ihrem Tod evangelisch, die Kinder werden katholisch erzogen.

1702

Hans Joachim von Seckendorff-Rinhofen (*1654, †1718) verkauft seinen Zehnten zu Buchklingen an Philipp Ernst zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.31

1717 – 16. Juni

Franziska Barbara kauft, gegen einen hohen Ablösebetrag, vom Markgrafen Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth (*1678, †1726) das Sohn- und Tochterlehen Neuses mit den Orten Schellert, Oberstrahlbach, Buchklingen, Kotzenaurach, Losaurach, der Holzmühle, der Finkenmühle sowie die Untertanen-Häuser in Neidhardswinden, Rennhofen und Mosbach.

1718 – 3. April

Gräfin Franziska Barbara stirbt. Ihr Leichnam wird einbalsamiert und in der Gruft der Pfarrkirche Wilhermsdorf beigesetzt.

1719 – 16. März

Freiherr Johann Friedrich von Hack bekommt Wilhermsdorf und Buchklingen von Philipp Ernst von Hohenlohe-Schillingsfürst jun. zu Lehen.32

1720 – 6. Juni

Die Kinder von Franziska Barbara, Philipp Ernst (*1704, †1759) und Caroline Juliane Sofie (*1706, †1758), bekommen den Zehnten von Buchklingen zu Lehen.33

1724 – 9. März

1732/33

Die Kinder aus der zweiten Ehe von Gräfin Franziska Barbara heiraten beide in das Adelsgeschlecht Limburg-Styrum. (Limburg (=Hohenlimburg) ist ein Stadtteil von Hagen in Westfalen. Styrum ist ein Stadtteil von Mülheim an der Ruhr.)

Philipp Ernst (*1704, †1759) ⚭1732 mit Philippine Franziska Elisabeth von Limburg-Styrum (*1719, †1752). Die Ehe blieb kinderlos.

Caroline Juliane Sofie (*1706, †1758) ⚭1733 mit Christian Otto von Limburg-Styrum (*1694, †1749).

1758 – 31. August

Philipp Ferdinand von Limburg-Styrum (*31.8.1734, †10.9.1794) erbt Wilhermsdorf (einschl. Neuses und Buchklingen) von seiner Mutter Caroline Juliane Sofie.

1769

1769 – 30. Mai

1769

Philipp Ferdinand von Limburg-Styrum ist hoch verschuldet und muss deshalb seine Besitzungen verkaufen.

Georg Erasmus Wurster von Kreuzberg d. J. (*12.4.1742 Nürnberg, †24.6.1794 Wilhermsdorf) kauft Wilhermsdorf mit Neidhardswinden, Adelsdorf, Siedelbach, Kappersberg, Knochenhof und Ziegelhütte. Wenig später kaufte er noch Buchklingen, Kotzenaurach, die Holzmühle und Rennhofen dazu. Herrnneuses bleibt bei Limburg-Styrum.

Damit endet die 200jährige gemeinsame Geschichte von Herrnneuses und Buchklingen.

Der Gutshof

Schützenscheibe von 1985, Schützengesellschaft Emskirchen, 2025.

1603 wurde der Gutshof (Haus Nr. 1) erbaut. Am Westgiebel des Pferdestalls prangte das Allianzwappen der Familien Schutzsper und Wolfstein. Zum Gutshof gehörten der Jägerhof und die Zehntscheune.

Am 23. Juni 1767 wurde im Gutshof Ernst Philipp Karl Johannes getauft, eines von zwei unehelichen Kindern von Philipp Ferdinand von Limburg-Styrum und Marie Thérèse Satori. Sie war „Directrice de l`Academie de Musique“ (Musik-Leiterin) im Hofstaat in Wilhermsdorf. Pate war Ernst Maria von Limburg-Styrum, der Bruder von Philipp Ferdinand.37

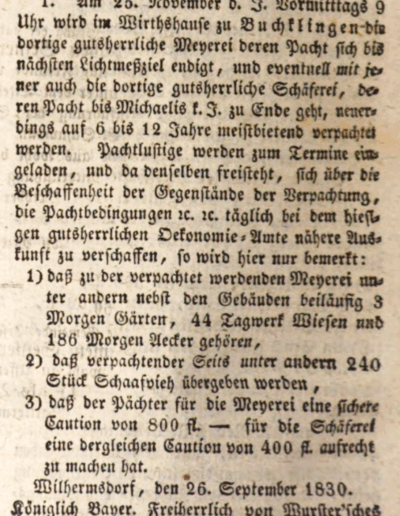

Im Verzeichnis der in Bayern befindlichen Schafherden von 1829 wird Christoph Ruffertshöfer „gutsherrlicher Pächter in Buchklingen“ mit 250 Schafen genannt. Am 25. November 1830 wurde der Gutshof (Meyerei) neu verpachtet. Die Schäferei mit 240 Schafen konnte ebenfalls gepachtet werden. Das Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis berichtete darüber.

Mit einem Klick auf die Seite kann man sie besser lesen.

Im Jahr 1845 war Mathäus Mader „kgl. Maiereipächter“.6 Am 25. November 1850 wurde der Gutshof durch die „Königliche Rentenverwaltung“ erneut verpachtet.13 In den 1870er Jahren wurde der Gutshof von der Familie Feuerlein bewohnt und bewirtschaftet, von 1889 bis 1895 folgte die Familie Büttner.

Nachdem 1896 das frühere Rittergut Buchklingen an die Gemeinde ging, wurde der Gutshof an den ehemaligen Oberknecht Johann Matthäus Hopf (*24.2.1845 Oberfembach, †19.1.1918 Buchklingen) und seine Frau Margaretha Barbara geb. Jordan (*23.2.1846 Buchklingen, †18.5.1895 Buchklingen) verkauft. 38

Die Familie Hopf vor ihrem Wohnhaus, dem ehemaligen Gutshof, ca. 1914.

1958/59 wurde das Wohnhaus des ehemaligen Gutshofes aufgestockt, d.h. die Grundmauern sind bis heute erhalten. Auch der Pferdestall hat noch annähernd sein ursprüngliches Aussehen. Allerdings wurde 1977 das Allianzwappen abgenommen und am Wohnhaus angebracht. Leider wurde dabei die fast unleserliche dritte Ziffer Null in eine Sieben (=1673) geändert.

Bis heute wird der Gutshof von den Nachkommen des Johann Matthäus Hopf bewohnt und bewirtschaftet.

Der Jägerhof und die Familie des herrschaftlichen Jägers Joachim Löblein

Der ehemalige Jägerhof, 1922.

Der Jägerhof gehörte zum Gutshof und wurde vermutlich auch um 1703 erbaut. Er wurde von den herrschaftlichen Jägern und ihren Familien bewohnt.

In den Kirchenbüchern von Herrnneuses lässt sich das bewegte Leben der Jäger-Familie Löblein nachverfolgen.

Johann Joachim (*1703) und Agnes Löblein (*1713) kamen im Frühjahr 1740 mit ihrem ältesten Sohn Carl sowie den Zwillingen Christiana Philippina und Ernestina Elisabetha nach Buchklingen. Die Herkunft der katholischen Familie ist unbekannt. Johann Joachim Löblein übernahm die Stelle des herrschaftlichen Jägers von Johann Georg Körber.

Kurz nach ihrer Ankunft, am 22. Mai 1740, verstarben die Zwillinge im Alter von nur zehn Wochen. Zwischen 1741 und 1758 wurden noch zehn weitere Kinder geboren. An den Taufpaten lässt sich die enge Verbindung Johann Joachim Löbleins zum Hofstaat in Wilhermsdorf erkennen.

Drei seiner Söhne wählten den Beruf des Jägers:

Carl, der älteste Sohn, wurde Revierjäger in Saarburg bei Trier.

Stephan (*19.11.1747) trat als Jägerbursch in Virnsberg in den Beruf ein.

Sixtus (*27.12.1749) wurde Adjunct (Gehilfe) und Nachfolger seines Vaters.

Seine Tochter Anna Elisabetha (*8.7.1743) heiratete am 23. Juli 1765 in der katholischen Schlosskapelle in Wilhermsdorf Matthias Brom, den Limburg-Styrumschen Hofbäcker, später Kellerschreiber (Kellermeister) im Schloss Neuses.

Die Tochter Maria Anna Rosina (*13.2.1754) brachte am 25. Januar 1774 eine uneheliche Tochter namens Anna Elisabetha zur Welt. Der Vater Alexander, stammte aus Martinique und war „Kammermohr“ am Hof des Philipp Ferdinand von Limburg-Styrum.

Menschen schwarzer Hautfarbe wurden häufig nach Europa gebracht. Sie mussten ihren wohlhabenden Herren dienen und waren exotische Statussymbole, mit denen ihre Besitzer ihren Reichtum demonstrierten.

Maria Anna Rosina heiratete später in Weisendorf, kehrte aber als Witwe nach Schellert zurück, wo die Familie Löblein inzwischen wohnte. Ihre Tochter Anna Elisabetha, auch „Alexanderin“ genannt, verstarb am 19. Dezember 1793 im Alter von 20 Jahren in Schellert. Was aus ihrem Vater Alexander wurde, ist leider unbekannt.

Am 25. Februar 1783 verstarb Johann Joachim Löblein im Alter von 80 Jahren in Schellert, Haus Nr. 30. Seine Frau Agnes folgte ihm am 26. November 1785 im Alter von 72 Jahren.

Im Jahr 1783 war Johann Georg Spilberger Jäger und Bediensteter bei Ernst Maria von Limburg-Styrum, dem jüngeren Bruder von Philipp Ferdinand.

Sixtus Löblein, der Sohn und Nachfolger von Johann Joachim Löblein, heiratete am 17. Mai 1785 Anna Margaretha Schem aus Schellert. Bei seiner Hochzeit wurde er als herrschaftlicher Styrumischer Revierjäger in Neuses sowie Förster in Schellert bezeichnet. Die beiden hatten acht in Schellert geborene Kinder. Am 21. Februar 1828 starb Sixtus Löblein, ehemaliger königlicher Revierförster, im Alter von 78 Jahren in Schellert.

Der Jägerhof in Buchklingen wurde später von der Gemeinde an Johann Georg Glück (*19.5.1853 Neidhardswinden, †27.2.1910 Buchklingen) und seine Ehefrau Maria, geborene Ehmann, verkauft. Danach haben die Besitzer häufig gewechselt, der Grundriss und die Dachform des Hauses sind jedoch unverändert geblieben.

Der Thiergarten

Der Thiergarten im Urkatasterplan von 1834. Quelle: BayernAtlas, online.

Noch heute gibt es südöstlich von Buchklingen ein Flurstück namens Tiergarten. Es liegt nahe dem ehemaligen Gutshof und dem Jägerhof und zeugt von den Jagdgewohnheiten der Herrschaften aus Wilhermsdorf. Früher war die Jagd ein exklusives Vorrecht der Herrschaftsschicht, das streng geregelt wurde. Die Jagdrechte und -gebiete wurden genauestens festgelegt, um die Kontrolle über die Wildbestände zu sichern und die Herrschaftsrechte zu demonstrieren. Jäger erhielten für ihre Dienste eine Besoldung von der jeweiligen Herrschaft, was die Bedeutung und den Wert der Jagd als privilegiertes Recht unterstrich. Im 15. Jahrhundert gehörte der „Forst bei Buchkling“ neben dem „Schenckenholcz bei Newses“, dem „Streitholcz“ und dem „Heckenwalt“ zum Jagdgebiet des Kurfürsten Albrecht Achilles (*1414, †1486) und seiner zweiten Frau Anna von Sachsen (*1437, †1512) die ihren Witwensitz im Neustädter Schloss hatte.39

Der „Thiergarten“ in Buchklingen war etwa 50 Hektar groß. Auf dem Flurstück „Jagdsäule“, auch „Jachtsäule“, zwischen Buchklingen und Neuschauerberg stand vermutlich eine Steinsäule, die die Grenze des Buchklinger Jagdgebiets kennzeichnete.

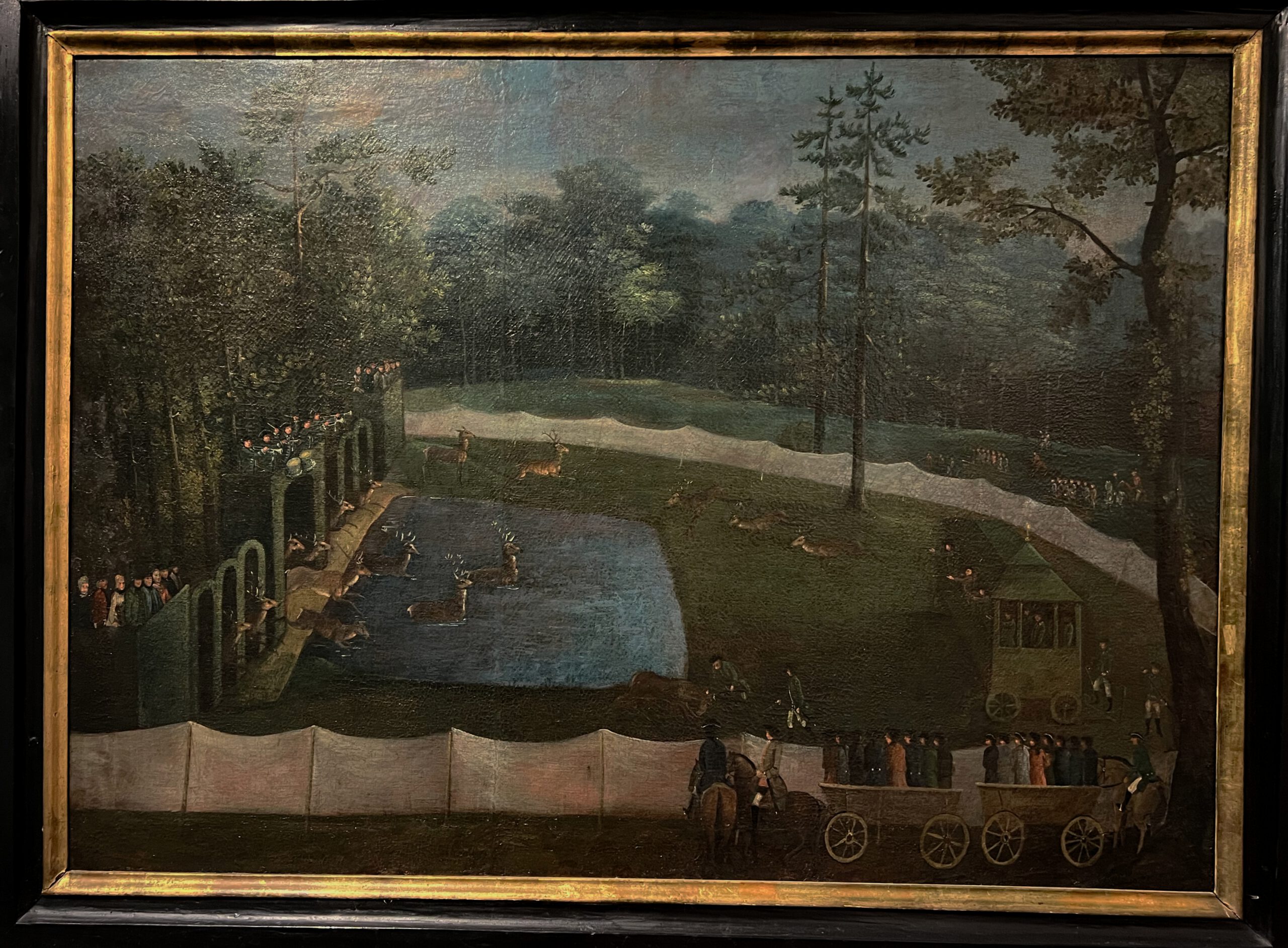

Häufig wurden künstliche Wildgehege angelegt, wie beispielsweise am Sommerschloss der Markgrafen in Triesdorf. Diese Gehege waren umzäunt, um das Wild an der Flucht zu hindern und den Herrschaften einen bequemen Abschuss zu ermöglichen. In Buchklingen wie auch in Triesdorf war das Gelände mit Eichenpalisaden eingezäunt.

Jagd im Triesdorfer Park, Mitte 18. Jahrhundert, Markgrafenmuseum Ansbach, 2025.

Im April 1813 wurde die niedere Jagd der beiden „Freiherrlich von Wursterschen Rittergüthern Wilhermsdorf und Buchklingen“ verpachtet. Sie umfasste einen „zusammenhängenden Distrikt von beinahe vier Stunden in der Länge und anderthalb Stunden in der Breite.46

Jäger, Schäfer und Salpetersieder

Im 17. und 18. Jahrhundert lebten in Buchklingen nicht nur Bauern, sondern vor allem Taglöhner, Schäfer und Handwerker. Die Familien Jordan und Samptmann (später Sandmann) waren Weber. Alle diese Berufe sind auf den bedeutenden Wirtschaftszweig der Schafzucht im Dorf zurückzuführen. Die Schafscheune zeugt noch heute davon. Im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder Streit mit den Nachbargemeinden über die Schafhut.

Schafscheune, 2025.

Der Gutshof mit seiner Meierei bot zudem Arbeitsplätze für herrschaftliche Lohnbauern (Bauern, die gegen Lohn Feldarbeiten verrichten), Knechte und Mägde und für einen eigenen Schäfer. Für die herrschaftliche Jagd waren Jäger und ihre Gehilfen notwendig. Außer Schafen wurden auch Fische gezüchtet. 14 Ein großer Weiher befand sich westlich neben der Burg. Der kleinere Schlossweiher lag zwischen dem Gutshof und dem ehemaligen Wirtshaus. Weitere Handwerksberufe waren Bäcker, Bürstenbinder, Maurer, Schneider und Gastwirt.

Das Kirchenbuch berichtet sogar von zwei Salpetersiedern, was auf die Produktion von Salpeter hindeutet:

Dem Schutzverwandten und Salpetersieder zu Buchklingen Paulus Neubauer und seiner Frau Margaretha Barbara wird am 5. Juli 1709 die Tochter Anna Kunigunda geboren.

Der Witwer Georg Balthasar Spenkuch/Spankuch ein Salpetersieder und Pulvermacher aus Weikersheim heiratet 1712, in der Kirche zu Neuses, Anna Hahnes aus Rüdisbronn.

Im Urkatasterplan von 1834, ist auf dem Haus Nr. 12 ein Kamin eingezeichnet, was möglicherweise auf eine Salpetersiederei oder eine Zinngießerei45 hinweisen könnte. Für beide Vermutungen liegen bislang keine endgültigen Belege vor. Durch die intensive Schafhaltung war sicher ausreichend Schafmist für die Gewinnung von Salpeter vorhanden.

Haus Nr. 12, 1922.

Im Hintergrund sieht man einen der ersten Strommasten in der Gegend.

Salpeter – Bedeutung, Gewinnung und Verfahren

Salpeter war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine sehr wertvolle Substanz. Er wurde hauptsächlich zur Herstellung von Schwarzpulver gebraucht. Deshalb hatte Salpeter eine große militärische Bedeutung. Herrscher förderten die Salpetergewinnung, da sie dadurch ihr eigenes Schießpulver produzieren konnten. Salpetersieder hatten das Recht, jederzeit Grundstücke, Wohnhäuser, Ställe und Werkstätten zu betreten, um dort nach Salpeter zu suchen.

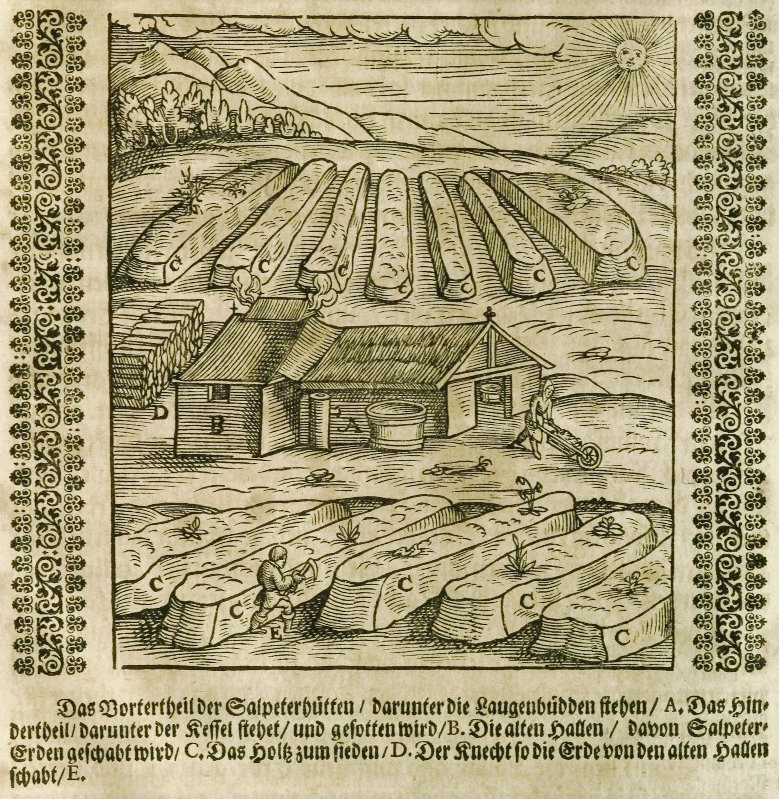

Die Salpetersieder (Saliterer) kratzten die weißen oder hellgrauen Salpeterausblühungen von den Mauern und sammelten die salpeterhaltige Erde unter den Böden von Wohnhäusern und Viehställen (besonders von Pferde- und Schafställen). Durch Auswaschen und Sieden wurde ein Konzentrat erzeugt, das mit Holzasche versetzt und durch weiteres Erhitzen eingedickt wurde. Durch Sieben und Filtrieren wurde es von Verunreinigungen befreit, getrocknet und zu Pulver vermahlen.

Da der Bedarf an Schießpulver im späten 14. Jahrhundert immer größer wurde, reichte der herkömmliche Salpeter-Abbau oft nicht mehr aus. Man wandte sich der künstlichen Salpeterherstellung zu.

Der Salpeter wurde in Salpetergruben oder Salpetergärten erzeugt. Dazu wurde eine Erdgrube oder ein langgestrecktes, circa einen Meter hohes „Beet“ abwechselnd mit gebranntem Kalk, Stroh und Erde beschickt. Dazu kamen Harn, Mist, Jauche, Schlachtabfälle und Kadaver. Der Grubeninhalt musste oft durchgemischt werden, damit die Bakterien genügend Sauerstoff bekamen. Bei jeder neuen Beschickung einer Grube oder eines Beetes wurde alter Inhalt untergemischt, der die notwendigen Bakterien enthielt.

Das nach ein bis zwei Jahren entstandene Substrat wurde, genau wie früher, ausgekocht, danach gesiebt und filtriert, mit Holzasche versetzt, weiter eingedickt, getrocknet und zu feinem Pulver vermahlen. Aus 6 kg Salpetererde konnte man 1 kg Salpeter gewinnen. Der Transport von Salpeter war hochgefährlich. Fässer mit Salpeter durften nicht gerollt werden und die Karren der Salpetersieder mussten mit einer schwarzen Fahne kenntlich gemacht werden.

Salpetergarten und Salpeterhütte.

Stich von Lazarus Ercker, Superintendant der Salpeterminen für Ungarn, Siebenbürgen und Tirol unter Kaiser Rudolph II, aus seinem Buch „Unterirdische Hofhaltung oder gründliche Beschreibung derjenigen Sachen so in der Tiefe der Erde wachsen“, 1574.

Quellen:

-

- WIBEL (1742), Seite 153. ↑

- RECHTER (1987), Seite 103. ↑

- RECHTER (1990), Seite 93 ff. ↑

- RECHTER (1987), Seite 170. ↑

- BIEDERMANN (1747a), TABULA CCCLXXIX (Scan 392). ↑

- INTELLIGENZBLATT (1845), S. 3 (Scan 2). ↑

- WIBEL (1742), Seite 153. ↑

- Ebd. ↑

- BIEDERMANN (1748a), TABULA CLXXV (Scan 204). ↑

- BAUER/FRÜHAUF (2015), Seite 523. ↑

- RECHTER (1990), Seite 96, 99, 104. ↑

- DÜRR (1995), Seite 45. ↑

- FÜRTHER TAGBLATT (1850), S. 788 (Scan 2). ↑

- HOPF (1976), Seite 11. ↑

- DÜRR (1995), Seite 45. ↑

- STROBEL (1972), Seite 40. ↑

- RECHTER (2008), Seite 1476. ↑

- BIEDERMANN (1747b), TABULA CCXLVIII (Scan 264). ↑

- RECHTER (1990), Seite 298. ↑

- DÜRR (1995), Seite 45. ↑

- StAN (1637). ↑

- StAN (1649). ↑

- WIBEL (1742), Seite 153. ↑

- RECHTER (1997), Seite 168. ↑

- BayHStA (1651). ↑

- SIEBENKEES (1792), Seite 339 ff. (Scan 350). ↑

- Ebd. ↑

- DÜRR (1995), Seite 67 f. ↑

- StAB (1665) .↑

- WIBEL (1742), Seite 152. ↑

- RECHTER (1987), Seite 180. ↑

- StAN (1719). ↑

- StAN (1720). ↑

- StAN (1724). ↑

- HStAD (1769). ↑

- StAN (1769). ↑

- MATRICULA (1735-1925), M1/6 2_0006. ↑

- HOPF (1976), Seite 18. ↑

- LEHNES (1834), Seite 115. ↑

- HOPF (1976), Seite 21. ↑

- HAUSHALTSKALENDER (1778), Scan 18. ↑

- BIEDERMANN (1749), TABULA XII (Scan 32). ↑

- LAELKB (1696), Bild Nr. 140. ↑

- LAELKB (1581), Bild Nr. 29. ↑

- HOPF (1976), Seite 11. ↑

- INTELLIGENZBLATT (1813), S. 595 (Scan 10). ↑

Fotos von Annemarie Seitz und Hans Reidlingshöfer.

Weitere Informationen zu den Epitaphien in der Ev. Pfarrkirche St. Kilian in Emskirchen.